江戸情緒と下町の風情を心ゆくまで味わう半日散策ツアー。

旅のはじまりは「玉の輿」の語源とも伝わる木場洲崎神社で参拝から。続いて「深川の八幡様」として親しまれた富岡八幡宮を訪れ、将軍から庶民までに愛された信仰を肌で感じましょう。

江戸の粋を今に残す辰巳新道を歩けば、花街の面影が目の前に。さらに、霊巌寺の巨大地蔵や松平定信の墓、深川江戸資料館のリアルな町並み展示と、江戸の息吹を次々と体感していきます。

散策の締めくくりは、明治30年創業の老舗「みの家」で名物・桜なべ。江戸の歴史をたどったあとは、下町ならではの滋味深いグルメで大満足。

歴史と文化、そして味覚――江戸の魅力をまるごと楽しめる充実の半日旅です。

※ランチ代・資料館入館料が含まれています

木場駅2番出口 集合

※「シュミタイム」と書かれたタオルをもってお待ちしております。

お申し込みは開催日5日前の午前10時までです。

(例: 11月6日開催の場合は11月1日午前10時まで)

行けそうな「曜日」を気軽に教えてください☺️

例:「土日が嬉しい」「12月の平日でお願いします!」など

ツアーのことなどお気軽に

LINEからお問い合わせください

09:45

木場駅2番出口 集合

10:00

木場洲崎神社

10:40

富岡八幡宮

11:05

辰巳神道

11:15

バス移動 門前仲町駅ー清澄庭園駅

11:30

霊巌寺

11:50

深川江戸資料館

12:45

みの家

13:30

森下駅 解散

◆集合場所(木場駅2番出口)

◆木場洲崎神社

木場の洲崎神社は、元禄13年(1700年)に創建された由緒ある神社で、五代将軍綱吉の母・桂昌院の守本尊を祀ったことから「玉の輿」の語源になったとも伝えられています。御祭神は市杵島比売命で、古くは「洲崎弁天社」と呼ばれ、江戸湾の景勝地として浮世絵にも描かれるなど庶民に親しまれました。境内には高潮の被害を記録する「波除碑」や桂昌院にちなんだ「玉の輿たまちゃん」の授与品もあり、現在は安産や家内安全、技芸上達のご利益を求める人々に静かに信仰され続けています。

◆富岡八幡宮

富岡八幡宮は、東京都江東区富岡に鎮座する江戸最大の八幡宮で、寛永4年(1627年)に創建されました。将軍家の庇護を受けて発展し、「深川の八幡様」として庶民にも親しまれてきました。 境内は広く荘厳で、相撲の勧進興行が行われたことから「大相撲発祥の地」としても知られ、歴代横綱の名を刻んだ「横綱力士碑」などが立ち並びます。また、江戸三大祭りのひとつに数えられる「深川八幡祭り」もここで行われ、神輿が水を浴びながら勇壮に練り歩く姿は江戸情緒を今に伝える光景です。 さらに、池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』の舞台としても登場し、歴史と文学の両面で名を刻む神社です。今日でも地元の守り神として信仰を集め、多くの参拝者が訪れる下町の名社です。

◆辰巳新道

辰巳新道は、東京都江東区の門前仲町駅近くにある全長50メートルほどの細い路地で、戦後間もない時期に形成された飲食街です。江戸時代、この周辺は辰巳芸者で知られる花街として栄えた場所で、その名残をとどめるエリアとして「辰巳新道」の名が受け継がれています。

◆ 霊巌寺

霊巌寺の境内には、寛政の改革で知られる老中・松平定信の墓があり、また高さ約2.7メートルの巨大な地蔵尊「白河の大地蔵」が鎮座していることで有名です。この地蔵は江戸庶民の信仰を集め、今も参拝者が訪れています。さらに、池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』にも登場する寺として知られ、江戸の歴史や文化をしのぶ場所でもあります。現在は、静かな住宅街にありながら往時の雰囲気を残し、歴史散策や文学ファンの訪問先としても人気のある寺院です。

◆深川江戸資料館

深川江戸資料館(ふかがわえどしりょうかん)は、東京都江東区白河にある郷土資料館で、江戸時代の深川を中心とした町人文化や人々の暮らしを体感できる施設です。最大の見どころは、天保年間(19世紀前半)の深川佐賀町の町並みを実物大で再現した常設展示で、長屋、商家、船宿、火の見櫓などが建ち並び、内部に上がって調度品や生活道具を間近に見ることもできます。

◆みの家

みの家 は、東京都江東区森下にある明治30年(1897年)創業の老舗馬肉料理専門店で、下町の味として長く愛されてきた名店です。看板料理は、味噌仕立ての「桜なべ」で、柔らかな馬肉と特製の割下を絡め、卵にくぐらせていただく伝統の一品が名物となっています。

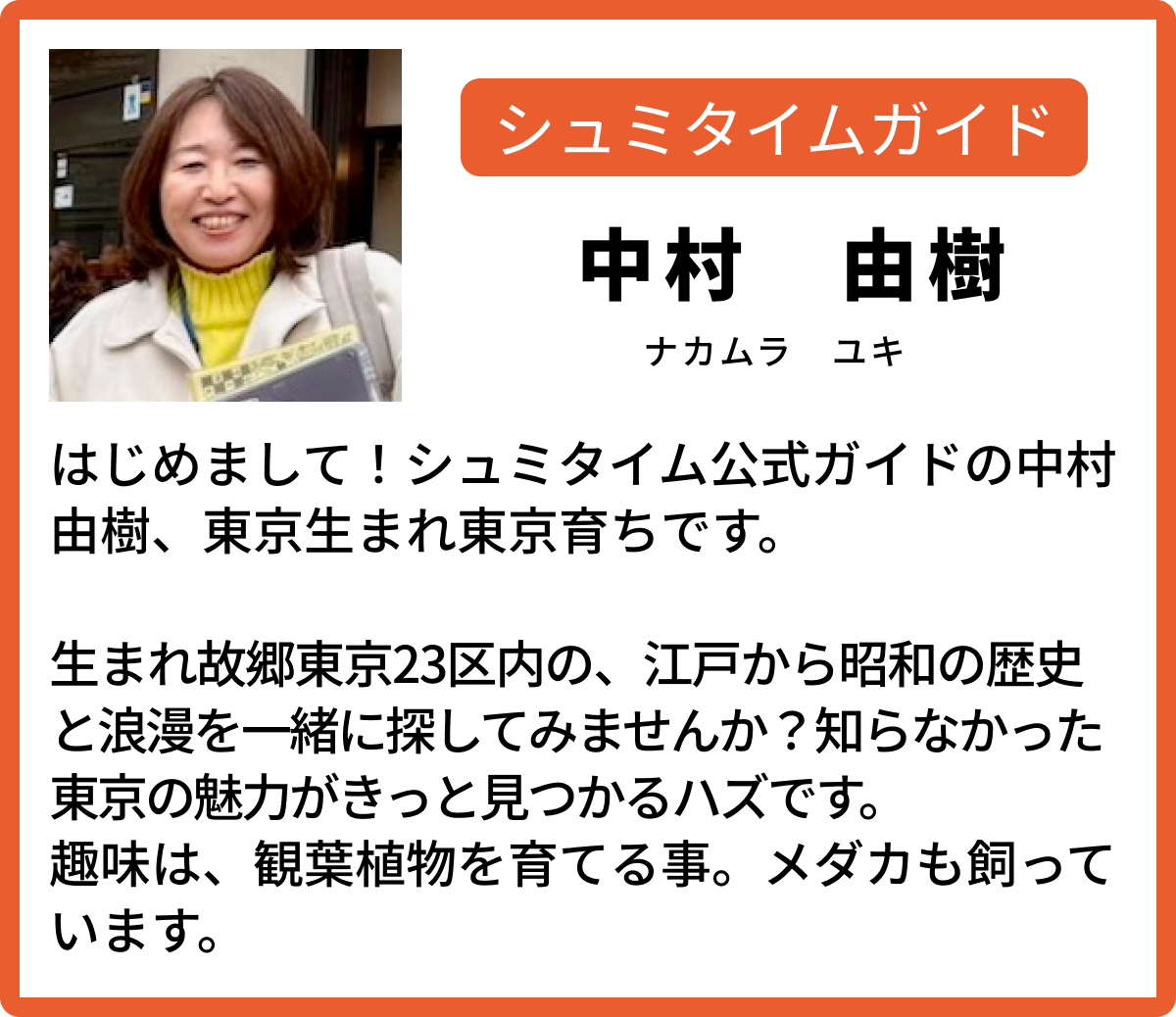

2月26日(木)の担当ガイドはこの方!

・保険証

・お飲み物

・常備薬(必要な方は)

・スマホ

・汗拭きハンカチ(あると良い)

・帽子

・携帯充電器(あると良い)

※当日は動きやすい服装・靴でお越しください。